Quando i buchi neri cantano: Harry Sword – Alla ricerca dell’oblio sonoro

A partire da una nota di traduzione

Per recensire stile e contenuto di questo libro – che ho consumato tutto d’un fiato nel corso della scorsa, schifosamente calda, estate – credo sia importante partire da una riflessione generatasi dalla Nota, chiaramente assente nell’originale testo inglese, scritta dal traduttore Luca Fusari e posta in esergo al testo, essenziale per rendere fruibile al lettore italiano quanto elaborato originariamente da Sword. Che questo scritto costituisca, per certi versi, un unicum all’interno della storia della musica lo si capisce proprio a partire dal vuoto della lingua italiana che la Nota cerca invano di colmare. Il testo, detto brutalmente, è dedicato in modo preponderante, o almeno questa è l’intenzione dell’autore Harry Sword, alla drone music. Al drone vengono consacrate poco meno di quattrocento, dense, pagine, prendendolo in considerazione, di volta in volta, non solo come tecnica di composizione o di esecuzione, ma anche come stile e/o vera e propria forma musicale in sé, capace di molteplici trasformazioni. Come tradurre un concetto che non solo è completamente acquisito nel gergo musicale, e che è codificato in inglese tramite un vocabolo (per quanto la prima definizione di drone [droʊn] dell’Oxford English Dictionary riporta, in modo impreciso, «a continuous low noise»), ma a cui manca una corrispettiva trasposizione tecnica e formale in lingua italiana? Nei più comuni dizionari dell’italico idioma, in effetti, il termine si rinviene. Ma in riferimento a qualcosa d’altro: ai velivoli senza pilota, a certi dispositivi radiocomandati, ai fuchi delle api destinati a una mera funzione riproduttiva. Niente, però, che nella lingua che fu di Dante rimandi a una manifestazione sonora o musicale. Nei testi di musica in italiano, “drone” è di volta in volta tradotto come “bordone”, “pedale”, “nota tenuta”, o “ostinato”. Qualche giorno fa, parlando con un mio amico jazzista con studi al Conservatorio, tentavo di spiegargli che cos’è il drone e mi ha risposto dicendo che avrei potuto usare il termine “pedale”. Non ero completamente d’accordo, e per una serie di ragioni: tant’è che lo stesso Fusari opta, nel suo testo, per preservare il vocabolo in inglese. Entrato infatti ormai nella vulgata degli addetti ai lavori, questo concetto lo si può ritrovare pedissequamente non solo all’interno di una storia musicale, secondo Sword, millenaria, ma addirittura nello stesso linguaggio della natura e del cosmo.

Prologo

Sei l’inviato del The Quietus al Roadburn Festival, e sai che il modo migliore di seguire le band in scaletta è con del cibo spazzatura nello stomaco e gli effetti di svariati fischioni d’erba a annebbiarti (o amplificarti?) i sensi. Lo stoner è tale per una ragione.

A un certo punto, mentre i Bongripper terminano di suonare per intiero Miserable, hai una di quelle illuminazioni che caratterizzeranno parte della tua vita e della tua attività autoriale. Cosa accomuna esperienze che, di primo acchito, sembrano quanto di più distante ci possa essere in termini sonori, culturali, sociali? Cosa avvicina certi pionieri della musica estrema (doom, stoner, post metal) ai compositori più spericolati del free jazz? Quale nesso formale e, almeno sino a un certo punto, ideale, accomuna i canti del Buddhismo tibetano, i raga indiani, la tradizione dell’american primitivism e il marciume dei primi dischi degli Swans? Ci sono elementi che possano connettere la musica anche più commerciale alle tradizioni classiche dell’avanguardia europea e americana?

Sword chiosa, riassumendo bene il proposito del suo lavoro, che «anziché gravitare intorno a un genere […] segue l’orbita stellare esterna dei suoni che si basano sul drone». Proposito notevole: ricostruire la genealogia dei suoni afferenti al drone, in ottiche anche non strettamente musicali, a partire dalle profondità di una caverna, e della storia umana, sino agli sconfinati spazi siderali, dove anche i buchi neri “cantano”.

Di particolare interesse è proprio questa volontà dell’autore nel provare a connettere e a contrapporre, in modo organico, l’idea musicale di drone con la frenesia della vita umana passata e specialmente, nella seconda metà del libro, contemporanea. Tutto ciò che oggi viviamo come effimero, instabile, estremamente contingente e passeggero, è contrastato proprio dall’idea di tessiture musicali che sembrano non cambiare mai ma, in realtà, cambiando in modo molto dilatato, creano una tipologia di tempo la cui forma e sostanza è di qualità distinta. L’intenzione di Sword è da apprezzare. Ciononostante, credo che questa volontà di “analisi sociale” del drone si traduca poi nel testo in quella che mi sembra la parte più debole di un lavoro che, per altri aspetti, è assolutamente meritorio e compie pienamente con i suoi obiettivi. L’autore cerca infatti di raccordare le scoperte di discipline come astronomia, fisica e archeologia con gli aspetti più prettamente musicali e culturali del drone.

La prosa di Sword non è eccessivamente tecnica, e l’utilizzo di una lingua non esageratamente ricercata costituisce senza dubbio uno dei pregi del volume, dedicato quindi a un ampio pubblico che comprende anche quello non specializzato. Come non apprezzare la volontà di rendere intellegibile ai più il modo in cui la radiazione cosmica di fondo, l’onda prodottasi circa seicentomila anni dopo il Big Bang e che ha accompagnato l’espansione dell’universo, si sia trasformata in una espressione sonora dalle bassissime frequenze che da allora risuona attraverso le stelle tra gli spazi cosmici? L’ascoltatore appassionato di musica estrema e/o sperimentale non può non sussultare compiaciuto quando si discute la capacità “canora” di un buco nero situato a 250 milioni di anni luce dalla Terra, che vibra un Si bemolle miliardi di volte più basso rispetto al basso udibile dall’orecchio umano.

Per quanto concise, le osservazioni di Sword su come questi principi vengano utilizzati dagli artisti contemporanei più ricercati, da William Basinski a Éliane Radigue, la dicono lunga sull’ottima capacità analitica e narrativa dell’autore, abile anche nel contrapporre la volontà di certi artisti di esplorare le gioie e le miserie che i drone possono causare dall’impiego che degli stessi fa la musica più beceramente commerciale, che promette facili illuminazioni catartiche ad minchiam.

Preziose anche le considerazioni iniziali sul frastuono della vita capitalista quotidiana, sul paesaggio sonoro delle città, ormai postindustriali ma non per questo meno assediate da suoni o rumori “ostili”, sull’esempio del carcere come struttura limitante dal punto di vista sonoro, oltre che fisico, dove la reiterazione dei rumori è vissuta come estraniante punizione nella punizione. Che Sword si conceda anche il lusso di soffermarsi sulle teorie delle avanguardie futuriste di inizio secolo risponde non certo a velleità accademiche, ma alla necessità di guidare il lettore in una storia complessa, dalle molteplici voci, tutt’altro che univoca. Lo stesso dicasi per gli incisi, importanti, che illuminano il campo – veramente vastissimo – dei field recordings, con cui gli artisti cercano di preservare gli istanti sonori estemporanei delle manifestazioni naturali e umane dell’ambiente circostante, dando continuità quasi corporale alla transitorietà di un universo in mutazione costante.

Nella grotta

Dalle stelle… alla grotta, nelle sue molteplici accezioni: quella geologica, quella storica e quella corporea. Sotto, prima, dentro. Sotto, Sword si occupa di come certe formazioni geologiche naturali – ad esempio l’Ipogeo di Ħal Saflieni a Malta – abbiano da sempre attratto le attività antropiche proprio a causa delle loro caratteristiche sonore. Antri, anfratti, e cisterne che hanno proprietà di riverbero e di amplificazione peculiari, capaci, secondo certi recenti studi di fisica, di acustica e di archeologia applicata, di attivare specifiche aree sensoriali e cognitive del corpo e del cervello umani.

Prima. Il libro discute la possibilità che questi meccanismi fossero ricercati ed attivati volontariamente dai nostri antenati, con il fine specifico di raggiungere stati di alterazione psicofisica grazie all’aiuto del suono. La suggestione è, ancora una volta, senza dubbio interessante, con l’unica pecca che l’autore salta con troppa facilità dall’uomo paleolitico ai Greci dei culti dionisiaci, dalle singole esperienze individuali alla ricostruzione di presupposte attività sociali, fornendo connessioni a mio avviso troppo deboli.

Dentro. Il testo riprende poi la valenza del suono in un altro tipo di “grotta”, cioè l’utero della madre. Digressione interessante dato che già trent’anni fa il mai troppo compianto Carmelo Bene rifletteva sull’impatto che il sound, che poi era il vero fulcro della sua ricerca teatrale, aveva nella formazione dell’individuo sin dallo stato prenatale, nel grembo materno, arrivando prima, e in modo molto più nitido, della light. Rintuzzando l’esterrefatto – e in gran parte ignorante – pubblico di un celeberrimo episodio del Maurizio Costanzo show a proposito dei danni, e dei benefici, delle onde sonore, C.B. riassumeva bene il discorso così: «il suono […] noi lo recepiamo sempre meglio al secondo terzo mese nel liquido amniotico delle acque materne […] se uno sente suonare Bellini, e deve ancora nascere, nasce in paradiso, mi spiego?».

Corale estatica

Ho trovato la connessione tra il primo ed il secondo capitolo leggermente aleatoria: si passa, appunto, dalle sfrenate esperienze orgiastiche greche, di cui per altro poco si approfondisce senso e valore, alla tradizione indiana e buddhista. Ma è apprezzabile che si dedichi spazio anche a riflessioni di taglio etnomusicologico, per quanto non accademiche. Deboli sono infatti le spiegazioni e le connessioni tra la funzione del mantra Om con la musica dei sufi di Jajouka, e da questi ancora alle tradizioni dell’antica Grecia. Il valore di questo secondo capitolo è più che altro da ricercarsi nella perizia con cui Sword ricostruisce proprio la genealogia “contemporanea” della musica Jajouka, dei suoi protagonisti, di come abbia attratto l’attenzione di certi, importanti, osservatori e visitatori occidentali e di come questo interesse abbia poi di fatto generato l’esportazione di questo sound anche nella “musica leggera” europea ed americana. In questo senso, molto più pregnante è l’analisi di come all’interno di questa tradizione musicale mistica, proprio in relazione alla sua contaminazione con altre forme sonore al di fuori del Marocco, si sia poi provocata una “reazione protezionistica” e una frattura sociale all’interno dell’ensemble originale.

Raga di mezzanotte

Di fatto, con il terzo capitolo il libro comincia ad assumere contorni più precisi, ma, a detta di chi scrive, comincia a diventare anche molto meno audace nel perseguire i suoi obiettivi. Si trasforma di fatto in una storia della musica occidentale contemporanea (rock, jazz e musica sperimentale, nelle loro varie manifestazioni), ricercando il drone tra le linee del pentagramma. La disamina comincia quindi con il raccontare in che modo musicisti come Ravi Shankar e Pandit Pran Nath hanno impattato negli ambienti musicali occidentali, influenzando artisti come LaMonte Young, Alice Coltrane o George Harrison, e di come questa proposta musicale non si sia limitata a penetrare solo nella più superficiale cultura hippie degli anni Sessanta, ma abbia agito più a fondo, una connessione viscerale con le esperienze di un certo tipo di società, possibile anche grazie agli stati “impervi” [sic.] dell’LSD. Sword, basandosi su alcune ricerche scientifiche, narra che proprio l’assunzione della sostanza costituisce un perno dell’esperienza mistica e musicale, perché altera nel soggetto la percezione del tempo e della sua qualità, distrugge la barriera delle differenze tra gli enti, arriva in certi casi alla totale disintegrazione dell’Io. Sitar e acidi, dunque, che finiscono per intaccare anche il folk americano.

Ho particolarmente apprezzato la panoramica dell’american primitivism dipinta da Sword mentre persegue lo sviluppo storico-narrativo di questa tematica. È un genere infatti usualmente poco ricordato, e troppo frettolosamente dimenticato, ma che ha regalato vere e proprie perle musicali: dal pionieristico mélange di Sandy Bull ai rivoluzionari album di John Fahey, dalle coloriture Delta blues di Max Ochs agli innesti baritonali della voce di Robbie Basho. In un’epoca in cui l’America viveva crisi identitarie interne, la figura di Shankar, uomo cresciuto nella severità dell’istituzione educativa del gurukulam indiano, si impone all’interno di una società all’epoca profondamente scossa. La fine dei Sixties, in cui si celebra l’esibizione leggendaria di Shankar al festival di Woodstock nel 1967, è negli States l’epoca di una società dai molteplici volti, da quelli più apparentemente innocui degli Hare Krishna a quelli decisamente più raccapriccianti della Famiglia Manson.

La capacità di Shankar di ispirare una larga schiera di musicisti è documentata anche attraverso la ricezione dei raga da parte del mondo jazzistico. L’epoca del free jazz non è solo quella della libertà compositiva, ma è anche epoca di ibridazioni spinte. Il jazz americano, Ornette Coleman, Albert Ayler, Cecil Taylor, sarà largamente influenzato dal drone. Il contributo di Shankar difficilmente passa inosservato nel lavoro di uno degli indiscutibili grandissimi del jazz, sua maestà John Coltrane, interessato, come apprendiamo dalle fonti utilizzate da Sword, proprio alla nozione del bordone/drone, e a come fosse possibile impiegare queste peculiari tessiture sonore per veicolari emozioni e stagioni precise, umori ben identificati. Che Coltrane fosse alla ricerca di qualcosa oltre al jazz è evidente quando si sentono alcuni dei suoi più grandi capolavori. Comincia con singoli brani (India, del 1961), sino ad intraprendere un viaggio musicale che lo porterà a trasformare completamente il suo stile precedente, ancora derivativo per quanto geniale, e a crearne uno personalissimo. A cominciare dall’esperienza di A Love Supreme, uno dei dischi allo stesso tempo più viscerali e spirituali della musica, Coltrane non suonerà più jazz: suonerà Coltrane. Ricordo che in un libro dedicato proprio a questo disco leggendario, registrato in una sola notta, A love supreme. Storia del capolavoro di John Coltrane di Ashley Kahn, l’autore registra le voci di molti jazzisti che sostengono di avere un rispetto reverenziale, quasi sacrale, verso quel disco: materiale troppo scottante anche solo per pensare di eseguirne versioni cover.

La volontà di completezza di Sword si evince anche nel lungo – almeno nell’economia del testo – paragrafo completamente dedicato a Alice Coltrane, troppo frequentemente dimenticata all’interno della storia del jazz e, tra le altre cose, omaggiata dai Sunn O))) nella pietra miliare della musica drone Monoliths & Dimensions.

Il tutto acquista maggior spessore se si compara la trattazione di Sword con quella di uno dei più recenti e completi studi di taglio accademico sul jazz. New History of Jazz di Alyn Shipton è un Leviatano di 1170 pagine, tutte con il pisello durissimo. Tradotto in italiano come Nuova storia del jazz, ed edito da Einaudi, il libro dedica un paio di pagine all’influenza che la musica indiana ha avuto nei jazzisti americani, ma nomina Ravi Shankar e il concetto di drone una sola volta (per altro neanche direttamente, ma attraverso una citazione del violinista e compositore indiano John Henry Basil Mayer).

Il drone dei numeri sacri

Sword continua la sua disamina storico-critica affrontando poi le influenze del drone in tutt’altra specie di musicisti. Una tradizione che vede i suoi padri fondatori in due geni assoluti della musica contemporanea: John Cage e Karlheinz Stockhausen. A chi scrive ha sempre dato un enorme fastidio che questi due compositori, seriamente intenzionati a inquadrare artisticamente le dinamiche delle onde sonore secondo uno stile completamente rinnovato, siano ancora oggi, da molti, considerati dei saltimbanchi, quando non degli emeriti cialtroni.

Minimalismo, anche se è un’etichetta che non tutti i compositori di quella stirpe accettano di buon grado, è il termine che la maggior parte degli addetti ai lavori utilizza per riferirsi a quella scia di artisti che si sono dedicati e si dedicano a espandere la concezione musicale di Cage e Stockhausen, a cominciare dai big four La Monte Young, Terry Riley, Philip Glass e Steve Reich. Dalla “casa musicale”, costruita da Young dopo una vita dedicata intensamente ai pedals – un tragitto partito però dalle esperienze di Young con il free jazz di Coleman – sino ad alcuni dei più influenti collettivi di musica sperimentale mai concepiti: i Theater of Eternal Music e i Dream Syndicate, di John Cale e Tony Conrad. Il capitolo si trasforma quindi in una approfondita analisi delle suggestioni musicali e filosofiche che portarono Cale, la cui figura sarà poi ripresa in seguito, Conrad, Young e Riley a sviluppare un personalissimo stile musicale. Nelle digressioni storiche e stilistiche Sword dedica anche spazio ad autori altrettanto centrali ma, forse, meno conosciuti come Pauline Oliveros e Morton Subotnick, per chiudere con Pran Nath e l’insegnamento che da questi trassero compositori come Charlemagne Palestine e Rhys Chatham, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell’irrinunciabile capolavoro A Crimson Grail (For 400 Electric Guitars).

Il ballo dello struzzo

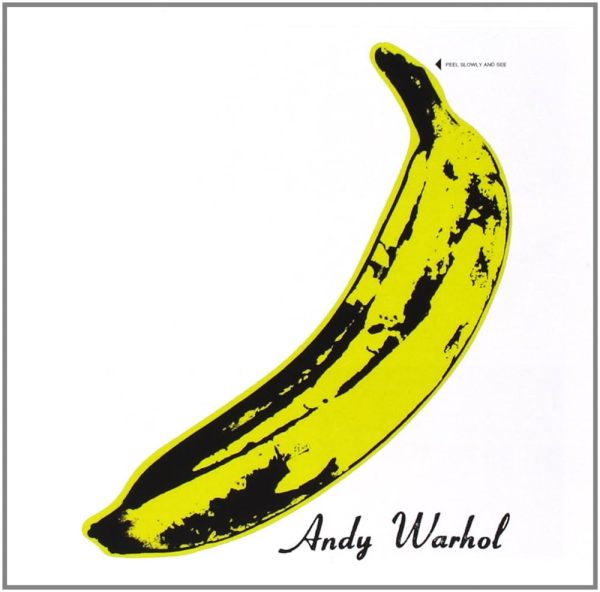

Ora, com’è che musica di questo tipo lascia le allucinate atmosfere indianeggianti di Woodstock, il purtuttavia ristretto mondo del jazz e l’ancor più settoriale settore di compositori sì pioneristici ma, fondamentalmente, piuttosto underground? Per Sword, dobbiamo a Lou Reed, John Cale e Angus MacLise – gli ultimi due, ironia della storia, a completo digiuno di rock – la “traduzione” di certe sonorità proprio nell’ambito del rock, e all’influsso che nella loro proposta musicale ebbe l’atmosfera psicotica e narcotizzata della New York di fine anni Sessanta. I The Velvet Underground furono l’incarnazione più riuscita di questo nuovo concetto di musica, reso possibile dal lavoro dietro le quinte del già menzionato Tony Conrad e dalla nuova estetica allucinatoria di Andy Wharol. Le sollecitazioni sonore del drone newyorkese andavano però in direzione ostinatamente contraria alle precedenti esperienze musicali fondate su questo tipo musica. Sword aiuta bene a capire lo scarto che c’è tra l’anteriore «ossessione della controcultura per LSD e il suo calore flessibile e multiforme», da un lato, e dall’altro «l’esperienza dell’anfe, gelida, individuale, con l’enfasi sui dettagli assurdi e sinistri del quotidiano». Attorno alla nuova sostanza si viene a generare anche un nuovo concetto artistico, che, come ci aiuta a comprendere l’autore, si reifica poi nella cricca orbitante attorno a Andy Wharol in una specie di happening continuativo e itinerante, “gestito” – nella sua effimera esistenza – dallo stesso Wharol e presenziato dai bohemien meno a bolla del circondario. Se la psichedelia spinta di questo esperimento non poteva che avere vita breve (Sword recupera l’opinione di uno degli stessi patrocinatori di quella follia, “disgustato”, parole sue, dall’esperienza), tracce più imperiture di quella concezione estetica rimangono nella musica, dato che è da questo background che proviene un disco centrale per l’ingresso del drone nella musica rock, The Velvet Underground & Nico.

Kommune

L’analisi di Sword sugli esperimenti di musica drone collettiva si muove quindi nella vecchia Europa. Qui i musicisti non sentono alcun timore reverenziale rispetto alla scena musicale americana, non vi è nessuna facile presa a prestito dei concetti musicali e dello stile strumentale dei colleghi statunitensi, ma al contrario la necessità di costruire partiture imperniate sui droni risponde a necessità precise, a determinate prese di posizione politica e a esperienze di vita basate proprio sul concetto di comunità. Nella Germania Ovest, con il brioso clima della Guerra Fredda, sebbene solamente gli Amon Düül II si legassero davvero agli ambienti di sinistra più politicamente estremizzati, tutta una schiera di gruppi assorbì dagli esperimenti collettivi e comunitari l’energia e l’ispirazione per reinscrivere il drone all’interno della tradizione musicale del rock occidentale. Nasceva la corrente più estrema del krautrock: Can, Ash Ra Tempel, Neu!, Faust sono tutte creature concepite in quel mondo. Che neppure rinuncia a colorarsi di misticismo, con i Popol Vuh di Florian Frickle tutti intrisi di immaginario religioso. Un panorama su cui gli Hawkwind e gli Spacemen 3, nell’Inghilterra ingrigita dall’esperienza thatcheriana, si affacceranno poi con una ventata di novità, specialmente in sede live. Ipnotici, ruvidi, rumorosi, fondono nei testi delle loro “canzoni” argomenti quali il pericolo annichilente del sovraconsumo e le storie fantascientifiche di esplorazioni spaziali.

Hardcore a rovescio

Attraversato nuovamente l’Atlantico, Sword concentra la sua attenzione sul clima che si respirava ad Ann Arbor, sede della University of Michigan, e Detroit, capitali di quella disillusione giovanile che vomitò gruppi come gli MC5 e gli Stooges sulla scena musicale statunitense prima e occidentale poi. Dietro il successo della loro proposta, ancora una volta, John Cale, orfano delle esperienze con Theatre of Eternal Music e Velvet Underground ma ancora alla ricerca della frenesia che potevano dare certe frequenze acustiche. La prosa di Sword offre, ed è questo uno dei suoi pregi più evidenti, dettagli importanti per capire il ruolo che ebbe ciascun musicista nella genesi di certi brani iconici e l’autore ci invita a soffermarci sull’importanza del singolo particolare nell’economia generale di tale musica: un trillo di pianoforte, il suono di campanellini marcissimi, amplificatori Marshall impostati a livelli di volume da ufficio inchieste. All’interno del libro, in certi passaggi, emerge – o almeno questa è stata la mia sensazione – la difficoltà dei vari interpreti di trasferire le energie di questo tipo di musica dal liveset all’incisione in studio, fattore non secondario. Quasi fosse un fiume carsico che accompagna la storia del drone, la cui fisicità si esprime pienamente solo nelle esibizioni dal vivo – con o senza pubblico – e non possa pienamente essere registrata su un supporto analogico o digitale che sia. Non a caso scelgo il termine “fisicità”. Sword sottolinea più volte, sin dall’inizio del suo testo, la relazione che le musiche “affette” da drone hanno con i corpi (la musica dei Sunn O))) la senti attraverso la cassa toracica, non con le orecchie). La stessa scelta terminologica dell’autore lungo tutto il presente lavoro, si noterà, non di rado utilizza metafore o allegorie corporali per cercare di esprimere a parole questo tipo di suoni e le sensazioni che essi evocano.

Da qui si diramano le esperienze del Guitar Trio del sopracitato Chatham, da qui parte la convulsa opera dei Sonic Youth, da qui vengono le ben più estreme sensazioni date dal sound dei primissimi Swans (quelli di Filth, per intenderci).

Oltre la carovana elettrica

Se c’è qualcosa su cui, caro lettore, saremo sicuramente d’accordo è questa: non si può calcolare sino a che punto l’influenza dei Black Sabbath abbia agito in profondità sulla musica pesante contemporanea. È il suono del sottoproletariato urbano di Birmingham che a un certo punto, infarcitosi di tematiche horrorifiche, decide di prenderti a randellate in faccia. Lentamente. E fa proseliti, fedeli credenti al Verbo della chitarra ribassata. È merito di Sword dettagliare la complessa eredità musicale raccolta da Iommi, Butler, Ward e – in misura molto minore, va detto – Ozzy, e da loro trasformata in qualcosa d’altro. In una lingua nuova che, vista in retrospettiva, obbedisce a vere e proprie “leggi” palingenetiche. Il variegatissimo mondo del doom metal, lo stoner rock, il post metal – in tutte le loro più variopinte manifestazioni – devono più di qualcosa al quartetto inglese. Seppur in un lampo, Sword affronta una questione che in realtà meriterebbe una riflessione più approfondita: «lamentarsi della scarsa originalità del doom metal significa non averlo capito per nulla», teoria valida secondo l’autore anche per il Delta blues o il roots reggae. Certo è che, dopo aver chiosato così, l’autore infila una serie di nomi che, seppur rifacendosi al sound sabbathiano, poco originali non sono di certo: Witchfinder General, Candlemass, Saint Vitus, Pentagram, Cathedral, giusto per citarne qualcuno. Una dottrina poi predicata anche da etichette discografiche specializzate, come la Rise Above fondata da Lee Dorrian (mastermind dei Cathedral), che si è occupata di pubblicare in seguito alcune delle pietre angolari della musica pesante contemporanea. Sword dedica interi sottocapitoli del suo libro alle proposte musicali degli Sleep, degli Electric Wizard, dei Sunn O))), degli Earth, dei Neurosis. A tutte queste band Sword dedica ampio spazio, arricchendo la sua narrazione storica con aneddoti, interviste, riflessioni che aiutano il lettore ad addentrarsi nelle infinite sfaccettature di un mondo complesso.

Loop infiniti

Che il mestiere – nell’accezione più alta nobile di questo termine – di musicista, se coltivato con dedizione, generi dei pazzi, è ampiamente documentato da questo e altri lavori, ma non può non suscitare profonda simpatia la descrizione che fa Sword di Brian Eno mentre, fremendo di energia nel suo studio personale, tenta di allucinare e far allucinare gli altri attraverso i nuovi aggeggi musicali elettronici appena comprati. In un libro dedicato al drone non poteva di certo mancare il guru della ambient music, che tra l’altro, come ci viene ricordato, inventa lo stesso concetto di ambient music. Un tipo di composizione il cui ascolto si presta, per sua stessa natura e grazie agli intenti dell’autore, a diversi livelli di fruizione e attenzione. La “musica d’ambiente” non sarà più solo la cosiddetta elevator music (o muzak), quella musica cioè che veniva caratterizzata negativamente come “inutile” o “trascurabile”, buona solo per accompagnare, per pochi secondi, gli individui da un piano all’altro di un edificio o da un lato all’altro del parcheggio di un ipermercato. La dignità dell’ambient, grazie anche al modo più rigoroso con cui viene concepita proprio a partire dai primi pioneristici lavori di Eno, la porta a elevarsi ben al di sopra della paccottiglia new age che, fortunatamente, non esaurisce l’universo di questo tipo di sonorità. Tant’è che la “riabilitazione” di questa etichetta, come spiega Sword, ha permesso anche una certa sua “applicabilità retroattiva” a musiche che si avvicinavano alle idee e ai suoi di Eno, ma che non venivano definite “ambient” proprio perché chi le produceva non voleva infilarsi inevitabilmente in uno scomodo cul de sac. Il percorso di ricerca e sperimentazione quasi sessantennale di Éliane Radigue è, in questo senso, utilizzato da Sword in modo pressoché paradigmatico (L’Île Re-Sonante, brano-torrente di Radigue, è una delle più meravigliose cose prodotte da questa inesauribile artista). La quantità di artisti che, oggigiorno, non hanno alcun problema nel definire la loro musica ambient music è pressoché incalcolabile, e in effetti attira l’attenzione il fatto che Sword si limiti a citare veramente pochi esempi a tal riguardo.

Epilogo

Il testo di Sword è stato giustamente accolto con entusiasmo dagli addetti del settore. Per la stesura di questa recensione ho dovuto rileggere alcune volte il testo – questa prima edizione ha una tiratura limitata a mille copie numerate – e ogni volta ho avuto le stesse sensazioni. La prosa è scorrevole, farcita anche di battute di spirito che la rendono gradevole, leggera e gaudente, il modo di approcciare il materiale è assolutamente innovativo, il proposito perseguito decisamente meritorio. La quantità di gruppi, dischi e case discografiche trattati da Sword – sebbene vengano menzionati in modo eterogeneo, con più o meno consistenza a seconda dei casi – rende questo volume, oltretutto, una più che valida introduzione a svariate tipologie di musica, tutte interconnesse dal drone. Seguendo pedissequamente le orme di Sword, e andandosi a recuperare la marea di dischi e brani nominata lungo tutto il libro, il lettore potrebbe costruirsi una discografia che, per quanto introduttiva e necessariamente incompleta, sarebbe ciononostante di tutto rispetto. Per certi aspetti, come già menzionato, il libro di Sword vuole anche essere una storia culturale del drone. Lo sforzo del nostro per registrare, narrare e – in modo minore – analizzare le connessioni di questo tipo di musica con le attività umane è meritorio. Mi sento però di affermare che questo proposito viene realizzato solo parzialmente. Al principio del testo, inoltre, esso è più palpabile, sebbene la scrittura sia dipendente da fonti più difficilmente rintracciabili e interpretabili. Al contrario, verso la fine del testo, il medesimo proposito si stempera in modo sensibilmente più percettibile all’interno di quella che è, sì, una informatissima e puntuale cronistoria dell’evoluzione del rock e dell’elettronica, ma che di fronte a una disponibilità di fonti molto più mastodontica (dischi, interviste, video, libri, articoli di giornale, manifesti artistico-estetici) lesina notevolmente sull’esplorazione degli aspetti culturali e sociali della musica. Questo tipo di asperità, considerato che questo è comunque un libro al momento unico nel suo genere, sono facilmente dimenticabili. Consiglio a tutti la lettura del testo di Harry Sword, ultimo ma non ultimo anche perché questa prima edizione, pubblicata da Atlantide e come tutti gli altri suoi articoli in catalogo, è anche un prodotto materialmente molto curato, stampato su carta di pregio, graficamente ineccepibile, e ben impaginato. (Bartolo da Sassoferrato)

Articolo maestoso. A “esergo” ho avuto una erezione.

"Mi piace""Mi piace"

Complimenti per l’accuratezza e la lucidità con cui hai resocontato la tua lettura.

Articolo molto interessante e di stimolo alla mia curiosità.

"Mi piace""Mi piace"

grazie. è un bel libro, la lettura è consigliata

"Mi piace""Mi piace"