TurkRockSampler, parte prima: come le fiamme del rock’n’roll incendiarono l’Anatolia

Gli Apaşlar con Cem Karaca

L’altra volta menzionavo il libro di Daniel Spider, che ovviamente ha modo di entrare più nel merito dell’Anadolu Pop rispetto a quanto non riusciremo a fare noi con questo ciclo. E di raccontarne la storia, i dischi e i protagonisti di una scena relegata alla passione, qui in Occidente, di collezionisti di musiche esotiche e/o strane. E invece questa dell’esplosione del rock in Turchia negli anni ’60 e ’70 (e prima ancora nei ’50), è una storia che merita di essere recuperata, chissà, al di là del valore, del merito e dell’eredità lasciata da singoli artisti e dischi. Forse non appagante quanto quella delle scene coeve in Germania e Giappone (solo forse, giudicherete voi), ma anche questa merita di essere recuperata. Come nei due ex imperi usciti sconfitti da un conflitto mondiale (proprio come la Turchia, in fondo), anche in questo caso la scintilla è stata l’arrivo della musica rock anglo/americana. Scintilla che però è caduta su un barile di polvere pronta ad esplodere. Ma andiamo per gradi.

L’apprezzamento di Ataturk per il rock’n’roll

C’era una volta in Turchia…

Quando si parla di Turchia moderna, tutto parte sempre da Mustafá Kemal, noto come Atatürk (“padre dei turchi”), il fondatore dello stato repubblicano e secolare post-ottomano, e dal suo ideologo, Ziya Gökalp, autore del volume I Principi del Turchismo (1923). Il rinnovamento della nazione turca doveva passare come minimo dalla recisione di ogni legame culturale con il precedente impero islamico e transnazionale. Nella musica (che è il campo di cui noi ovviamente ci interessiamo), questa recisione passava per l’abolizione della musica ottomana classica, musica sviluppatasi nell’impero in ambiente Sufi, musica eterofonica (per favore, non chiedetemi altro, non sono mica Stefano Mazza) composta in suite chiamate fasıl e suonata con strumenti quali tambur (liuto), ney (flauto), kemençe (violino), keman (violino occidentale), kanun (cetra). Il kemalismo, vista la sua ideologia nazionalista e filo-occidentale (semplifico, non sparatemi please), proibì la trasmissione di vecchia musica ottomana classica nelle radio (e successivamente nelle TV). Promosse invece da un lato la musica occidentale (classica come la conosciamo noi, ma anche jazz, be-bop, swing, “americanate” che in altri regimi magari erano guardate con sospetto). Dall’altro cercò una musica che fosse turca e pre-ottomana, trovandola nel folk anatolico (ed eccoci, per esempio, al “blues” di Aşık Veysel), promuovendone il recupero ad opera di etnomusicologi e di operatori radio e televisivi statali, come Alan Lomax, che cominciarono a girare per le campagne turche registrando e riscoprendo cantori ancora vivi e brani musicali definiti Türkü (Turca), definizione che in realtà racchiude molteplici forme differenti. Epopee tradizionali che fino ad allora nessuno si era mai preoccupato di registrare. Poi si dà il caso che molte di queste musiche riscoperte fossero basate su poemi dei secoli precedenti e avessero come protagonisti figure di ribelli contro il potere feudale ottomano. Funzionale questa narrazione quindi, forse, alle intenzioni del kemalismo, ma chiaramente questa musica ancestrale e ribelle trovava pubblico anche tra le frange della popolazione turca più irrequieta e contestatrice, spesso coincidente con la parte istruita ed occidentalizzata della società, la borghesia delle grandi città (Istanbul in primis), quella che poteva permettersi di mandare i figli a studiare nelle scuole internazionali.

Orhan Gencebay, virtuoso del saz bağlama e star della musica arabesque

Per paradossale che possa eventualmente sembrarvi, questo recupero “dall’alto” del folk tradizionale non trovava altrettanto interesse invece nella massa composta da migliaia e migliaia di migranti delle province anatoliche orientali che nel frattempo, nel dopoguerra, si stavano ammassando ad occidente proprio nelle periferie-formicaio della stessa Istanbul. La massa incolta, proprio mentre veniva eradicata dalle terre di origine per trovarsi tra cemento e fabbriche a servire il Capitale (processo non solo turco, lo sappiamo), non trovava più alla radio nazionali la possibilità di ascoltare la musica orientale con cui era cresciuta, e per questo si sintonizzava piuttosto sulle onde radio provenienti dal Levante (Siria, Libano, Egitto). Da qui (da un lato) la popolarità di e (dall’altro) il disprezzo per un genere “basso” come l’arabesque (o arabesk), genere turco nato proprio in questa maniera, una “fusion” di musiche arabe e curde, tuttora popolarissima dai Balcani al Medio Oriente (antenata di quella che ascoltate ogni volta che andate a mangiare falafel in quelche fast food turco), fatta di melodie melodrammatiche, orchestrazioni pompose e riutilizzo di strumenti tradizionali, tra cui il saz bağlama, lo strumento che fornisce quel suono tipico che vi trasporta immediatamente in oriente in pochi secondi. Strumento utilizzato anche nel folk anatolico (lo abbiamo sentito proprio nell’accompagnamento di Aşık Veysel, la volta scorsa). Musica, il folk anatolico, che il potere centrale opponeva alla musica classica ottomana rispetto alla quale però l’arabesque si pone, più o meno, come erede, per lo meno nella nostalgia popolare di una Turchia che non c’era già più.

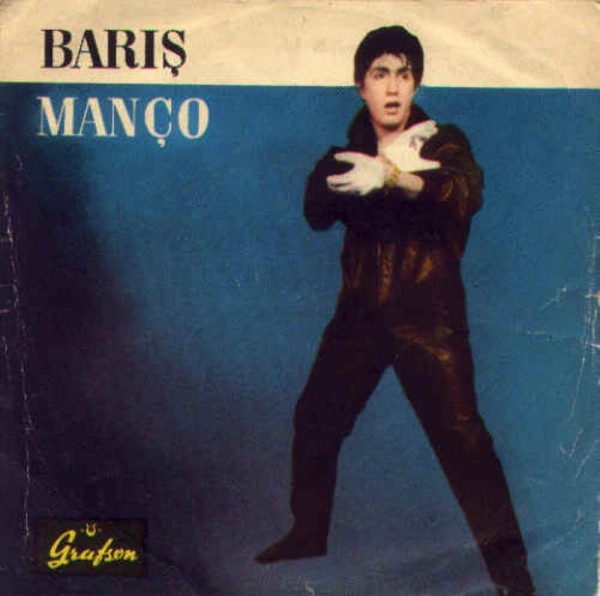

La futura stella Baris Manco, immortalata nel suo costume da Elvis Presley

La futura stella Baris Manco, immortalata nel suo costume da Elvis PresleyArriva il rock’n’roll!

Ed è in questo bel mosaico, già complesso di suo, che arriva, come d’altronde nel resto del mondo, lo schiaffo del rock’n’roll. Di film come The Wild One (Il Selvaggio, 1953), Rebel Without a Cause (Gioventù Bruciata, 1955), Rock Around the Clock (Senza tregua il Rock’n’Roll, 1956), Jailhouse Rock (Il Delinquente del Rock’n’Roll, 1957). Di celebrità come Elvis Presley, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly. E, forse più ancora, della surf music americana. Come gli Shadows e Dick Dale. Che poi l’autore di Misirlou era pure di origini libanesi e stava infondendo nel rock’n’roll, già sul nascere, qualcosa di mediorientale. Non stupisca quindi l’effetto che ebbe questa esplosione su un Paese, come la Turchia, tutt’altro che anglofono e anzi molto orgoglioso della propria essenza. Proprio come succedeva nel lontano Giappone, con eleki sound prima e group sound poi. Fiorirono quindi interpreti locali di questa rivoluzione generazionale angloamericana. Singoli cantanti e complessi. Il solo, leggendario singolo Apache degli Shadows si può dire abbia ispirato il nome a due degli ensemble che si sarebbero dimostrati tra i più influenti, ovvero i Silüetler (le Ombre) e gli Apaşlar (gli Apache). Sulle prime, ovviamente, sono arrivati gli emuli dei modelli internazionali. Nei modi, nell’aspetto, nelle canzoni, spesso semplicemente riprese pare pare. Tra questi, alcuni dei futuri idoli e fomentatori dell’Anadolu Pop, come Bariş Manço e Cem Karaca, ancora ragazzini. Presto si cominciò a sperimentare con la lingua turca e magari anche con qualche suggestione melodica più orientale (esemplare il singolo Çit Çit Twist, quello della copertina di cui sopra, con un Baris Manco in versione Elvis-cosplay, ma già con qualcosa di suo da dire).

Erkin Koray, rocker scatenato

Erkin Koray, rocker scatenatoAbbiamo detto dell’orgoglio dei turchi che, consci di aver preso il rock’n’roll in prestito dagli americani e dagli inglesi, magari poi ci tengono a rimarcare che qualche contributo di rimando alla musica giovanile occidentale l’avrebbero dato sin da subito. Potrebbe allora capitarvi di incappare nella leggenda di Bir Eylül Akşamı (Una sera di settembre), primo singolo di un giovane musicista che sarebbe diventato l’istituzione per eccellenza del rock turco, Erkin Koray. Potrebbe capitarvi di notare un certo rimando a Paint It Black, leggendario singolo del 1966 dei Rolling Stones ancora con Brian Jones in formazione. Bene, mentre alcune fonti “oggettive” (come Discogs) riportano al 1966 anche la data di uscita del singolo di Koray (e vai poi a capire di quanti giorni, settimane, mesi l’uno avrebbe preceduto l’altro), altre fonti (o voci) danno il brano turco registrato addirittura nel 1962 e circolato chissà come. Da qui, attraverso il turco Ahmet Ertegün, produttore della Atlantic Records, quella melodia mediorientale sarebbe arrivata alle orecchie di Jagger, Richards e Jones. Leggenda… forse. Comunque prove non ce ne sono. Ma se anche i Rolling Stones non avessero mai avuto modo di ascoltare l’originale di Erkin Koray, come minimo siate onesti: anche solo avesse interpretato in contemporanea un mood appena emerso in Inghilterra, riappropriandosi della propria cultura musicale, il singolo di Erkin Koray una sua menzione nella storia di quegli anni la merita.

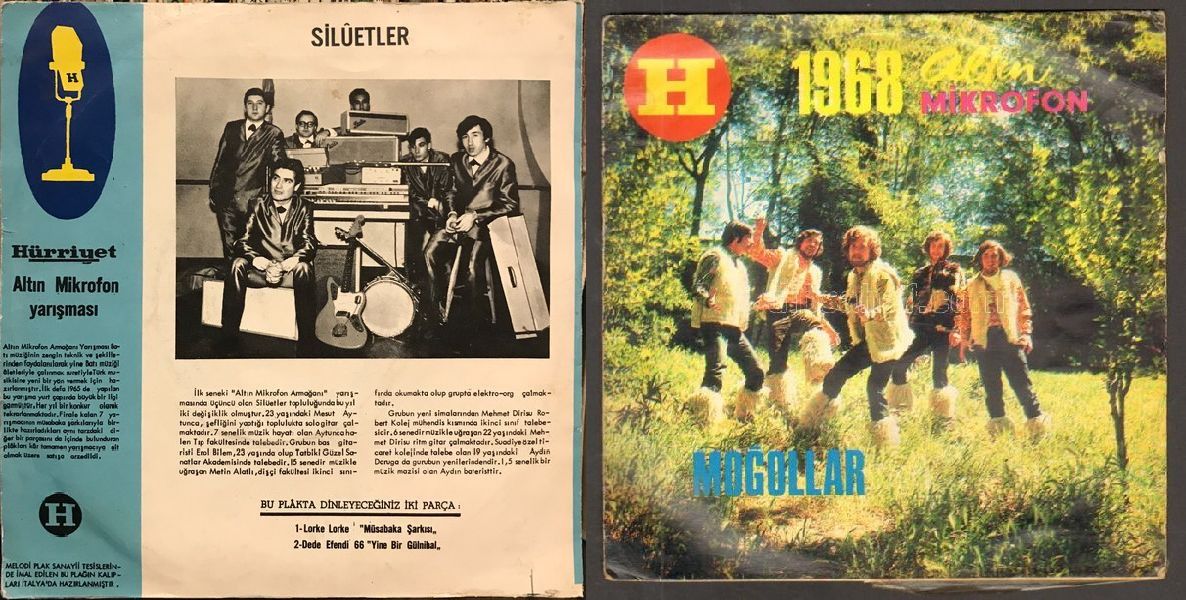

Il selvaggio rock’n’roll dei Mavi Işıklar secondi nelle prime due edizioni dell’Altın Mıkrofon

Ok il rock, ma alla turca

Insomma, la gioventù turca era allora pronta ad accettare una sfida che arrivò, per sorprendente che sia, proprio dall’establishment. Dal 1965 al 1968 (in piena British invasion, insomma) il quotidiano nazionale Hürriyet (il Corriere della Sera turco) promosse una manifestazione chiamata Altın Mikrofon (Microfono d’Oro). I partecipanti alla competizione erano chiamati a proporre i loro brani e ai finalisti erano offerti la pubblicazione del 45 giri del brano proposto, oltre alla partecipazione ad una tournée comunitaria (una specie di Cantagiro o di Festivalbar) al termine della quale veniva nominato il vincitore. Fin qui nulla di strano, ma il proposito dichiarato della manifestazione era “reindirizzare la musica turca utilizzando la tecnica e lo stile della musica occidentale, nonché gli strumenti della musica occidentale“. Per far questo ai partecipanti era richiesto di recuperare brani della tradizione turca e di reinterpretarli con gli stili del momento, il rock e le chitarre elettriche. Insomma, se la scintilla erano stati Elvis & co, Altın Mikrofon fu la diavolina posta su di un letto di foglie secche. In quei pochissimi anni furono tantissimi i musicisti che tentarono di scalare il successo partecipando alla competizione e migliaia i fan che cominciarono a familiarizzare con quella commistione inedita di oriente ed occidente (anche se, ricordiamo, la massa restava più propensa all’arabesque). E fu così che, in Turchia, il semplice e selvaggio rocn’n’roll cominciò ad ibridarsi con scale microtonali e con ritmi dispari rappresentati da quelle frazioni che non riuscivate a calcolare nemmeno a scuola.

Nascevano le prime stelle di questa nuova onda. Come i sopra citati Silüetler, terzi classificati nella prima edizione del 1965 e addirittura vincitori nel 1966. Dopo un anno di pausa, alcuni fuoriusciti degli stessi Silüetler tornarono sul gradino più basso del podio nel ’68 (esatto, quel ’68), ma con nuove vesti, ispirate alla tradizione vernacolare, ed un nuovo nome, Moğollar (i Mongoli). Significativo il passaggio da un nome derivato da una band americana a quello di una tribù dell’Asia Centrale. Ancora più significativo il fatto che fu proprio il loro tastierista, Murat Ses, a definire Anadolu Pop quel suono e quel sincretismo che il suo complesso (in buona compagnia) stava portando avanti. A ritroso, partendo dalla passione per il rock’n’roll e riscoprendo rapidissamente le sonorità del proprio DNA.

La rapida evoluzione estetica nel passaggio dai Silüetler nel 1966 ai Moğollar nel 1968

Tradizione e politica

Raramente un’iniziativa (per così dire) a tavolino ha dato un impulso tale alla nascita di una musica nuova, per lo meno in tempi “recenti”. Avvenne cosi che, per le strade delle città (prevalentemente Istanbul, ma forse anche lungo la costa anatolica occidentale), lo schiaffo del rock consentì ad una generazione di ragazzi di svegliarsi dal torpore della musica classica del “nuovo” ordine kemalista, recuperando sin da (quasi) subito però anche il proprio retaggio, col recupero delle sonorità folk tradizionali, che poi qualcuno cominciò persino ad ibridare con gli influssi dell’arabesque.

Attenzione: parliamo di una gioventù (più di quella coeva italiana, d’altronde) profondamente spaccata dalla violenza politica, ma anche religiosa. Con due conflitti a sovrapporsi, quello tra destra e sinistra e quello tra laici e islamisti. Diversi schieramenti a fronteggiarsi negli intervalli decennali tra colpi di stato differenti (1960, 1971 e 1980). Vedremo presto come questa nuova forma di rock (in generale osteggiata, ed è dir poco, dal potere politico), si è rivelata funzionale, anche ibridata con psych, prog, hard, acid-jazz, funk e raga indiani, alle istanze della gioventù, a volte su posizioni ideologiche nemmeno troppo conciliabili (la contrapposizione tra il marxismo ed il presunto nazionalismo dei due futuri pesi massimi della scena, Cem Karaka e Barış Manço).

Cem il “rosso” e Bariş il “nero”

Insomma, le forze unite del rock e della tradizione folk divennero funzionali sia alla rivendicazione di giustizia sociale per la classe contadina, eradicata dalle proprie origini per diventare forza lavoro nelle città in rapidissima espansione (così come da noi, forse con un processo più traumatico ancora), sia alla ricostituzione dell’immagine di una specie di “arcadia ottomana” funzionale alla narrazione di valori tradizionalisti. Chiaramente, questa contrapposizione politica violenta, che è costata la vita a tanti ragazzi (parliamo di circa cinquemila vittime solo tra il 1976 e il 1980), non ha aiutato la scena musicale a radicarsi, più di quanto non l’abbia fatto l’essere stata di fatto una scena regionalista e, per di più, di un Paese senza un’industria musicale e pubblicitaria paragonabile a quella occidentale, con un potere d’acquisto dei potenziali ascoltatori limitato e una società pesantemente divisa anche per classe sociale. Per dire, la possibilità si essere pubblicati da Altın Mikrofon / Hürriyet rappresentava una possibilità unica, nel contesto di un mercato in cui di musica se ne consumava moltissima, ma dal quale le multinazionali del disco andavano ritirandosi per via di una diffusa pirateria (eh già…). Così le nuove idee musicali per essere veicolate dovettero affidarsi solo alle forze discografiche locali, pochissime delle quali avevano la forza di produrre album, mentre tantissime altre, minuscole ed artigianali, diffondevano solo 45 giri, a volte anche di gran successo, ovviamente solo per il mercato locale.

Hippie occidentali in posa di fronte al Pudding Shop Lale Restaurant di Istanbul

Siete sicuri che fosse solamente tabacco?

E dal momento che molta della musica che ascolteremo ha caratteristiche che definiremmo psichedeliche, sorge spontanea una domanda: e la droga? Pochissimi i cenni al riguardo da parte dei musicisti turchi di quegli anni. E questo pur considerando che il consumo di oppio in Turchia era stato comune e diffuso prima della nuova Turchia di Atatürk. E pur considerando che Istanbul era tappa “obbligata” dell’hippie trail, ovvero di quella tratta che gli alternativi beatnik dall’Europa occidentale affrontavano da metà anni ’50 per raggiungere India ed Indocina, almeno fino a che (fine anni ’70) la Rivoluzione Iraniana e l’invasione Sovietica dell’Afghanistan non hanno complicato troppo le cose. La ragione di questo consumo assente (o per lo meno non ostentato…) di stupefacenti da parte di musicisti che stavano appropriandosi a modo loro della psichedelia angloamericana risiede sicuro nella durissima repressione del governo, forzato in questo anche dall’amministrazione Nixon, che spinse il governo turco a bandire la coltivazione di oppio nel 1972, rovinando migliaia di agricoltori che ricevettero compensazioni proprio dal governo americano (pare non adeguate alle perdite). Ironia della sorte o meno, è proprio un americano l’ospite più celebre delle prigioni turche. Parliamo dello studente Billy Hayes, dentro dal 1970 con condanna all’ergastolo, fino all’evasione del 1975. Raccontò la sua storia in un libro e in un film, Fuga di Mezzanotte, del 1978 (regia di Alan Parker, sceneggiatura di Oliver Stone, vinse pure l’Oscar). Successivamente, sia Hayes che Parker che Stone hanno ammesso come tante delle violenze terribili del film fossero inventate di sana pianta per dipingere le carceri turche come l’inferno. Ad ogni modo, non saranno state davvero così terribili come dipinge il film, ma sicuro rischiare di venir chiuso in cella faceva ai tempi passare la voglia di fare certe cose (o di raccontarle in giro).

Comunque non erano anni facili. Prima ancora che il colpo di stato militare del 1980 annullasse qualsiasi speranza di mantenimento ed evoluzione di una scena musicale indipendente, già nel corso dei ’70 diversi esponenti di spicco e le loro band avevano sofferto di censure, minacce e persino di aggressioni fisiche ed attentati, in particolare nel corso di tournée nelle province orientali, più povere, religiose e meno inclini forse ad accettare il libertinismo dei capelloni provenienti dalle porte d’Europa. Conflitti politici, religiosi, regionali, sociali, musicali. La storia dell’Anadolu Pop è una storia che merita di essere raccontata e recuperata per parecchi motivi. La storia di una musica che non ha avuto eguali, floridissima ed esaltante. Non è musica hard, come la conosciamo di solito, se non tangenzialmente e prevalentemente solo per alcuni interpreti. Perché dovremmo raccontarla proprio su Metal Skunk, direte voi? Vedete, quando accennavo al Barg della mia intenzione di scrivere di rock turco anni ’70, lui mi ha chiesto spassionatamente: “Ma… di roba ascoltabile ce ne è?”. Domanda bomba, da farmi quasi desistere. Immaginerete che mi sia fatto pure io, persino io, qualche domanda in più. Ebbene sì, però, la risposta è sì, anche per quelli come noi che musica senza le chitarre elettriche e distorte proprio non vogliamo saperne di ascoltarla. Così la prossima volta cominceremo a ricercare tracce di proto-hard sballatissimo tra bazaar e minareti. Vedrete, ne varrá la pena. Per ora, intanto, vi lascio in fondo una breve playlist di quanto menzionato oggi e con un breve antipasto di quello che ascolteremo la prossima volta. È una danza del nord della Turchia, dalla costa del Mar Nero. Il suo nome, kolbastı, significa “colto in flagrante dalla Polizia”. Lo suona forse la band più heavy dell’Anadolu Pop, i 3-Hür-El. La prossima volta ne sapremo un po’ più di loro. Per ora, intanto, chi non balla è un mamelucco. (Lorenzo Centini)

La playlist:

- Arriva il rock’n’roll

1962 (o forse era il 1966…) – Erkin Koray – Bir Eylül Akşamı / It’s so Long (il singolo che avrebbe ispirato Brian Jones e i Rolling Stones… oppure no)

1963 – Barış Manço & Harmoniler – Çıt Çıt Twist (inizia la carriera di un’altra leggenda della musica Turca, da subito all’insegna dell’omaggio al Re del rock’n’roll)

- Surfin’ Turkey

1966 – Silüetler – Lorke Lorke (brano vincitore della seconda edizione di Altın Mikrofon, un classico della surf music… alla turca)

1966 – Gökçen Kaynatan – Firtina (altro esempio di come sulle coste del Bosforo si dovesse surfare benissimo, ai tempi)

1967 – Cem Karaca & Apaşlar – Suya Giden Allı Gelin (gelido e macabro vento surf, una California Über Alles in anticipo in anticipo di dodici anni e stavolta ci sono le prove)

1967 – Cem Karaca & Apaşlar- Anadolu Oyun Havası (un altro surf’n’roll selvaggio tra Western ed Oriente, un complesso in stato di grazia)

1968 – Mavi Işıklar – İyi Düşün Taşın (surf americano, brit invasion e melodie turche, mescolate, non agitate)

1968 – Erkin Koray Dörtlüsü – Çiçek Dağı (surf strumentale selvaggio, una delle molteplici sfaccettature della carriera della più grande stella del rock turco)

- Comincia lo sballo

1967 – Erkin Koray – Anma Arkadaş (uno dei primi viaggioni a mescolare chitarre West Coast e melodie levantine, ancora una volta Koray in anticipo su tutti o quasi)

1968 – Moğollar – Hard Work (ma è Turchia o India? Non importa, il più importante complesso Anadolu Pop già agli esordi mostra di non temere troppo il confronto col gotha psych anglosassone)

1968 – Barış Manço & Kaygisizlar – Trip (anche la futura stella nazionale, unitasi ad un promettente complesso, proprio nel ’68 abbandonava Elvis per la psichedelia)

1969 – Cem Karaca & Apaşlar – Gılgamış (e anche Karaca e la sua tribu erano in cerca di un bel viaggio nel deserto, ma nel loro caso in Mesopotamia, più che in America)