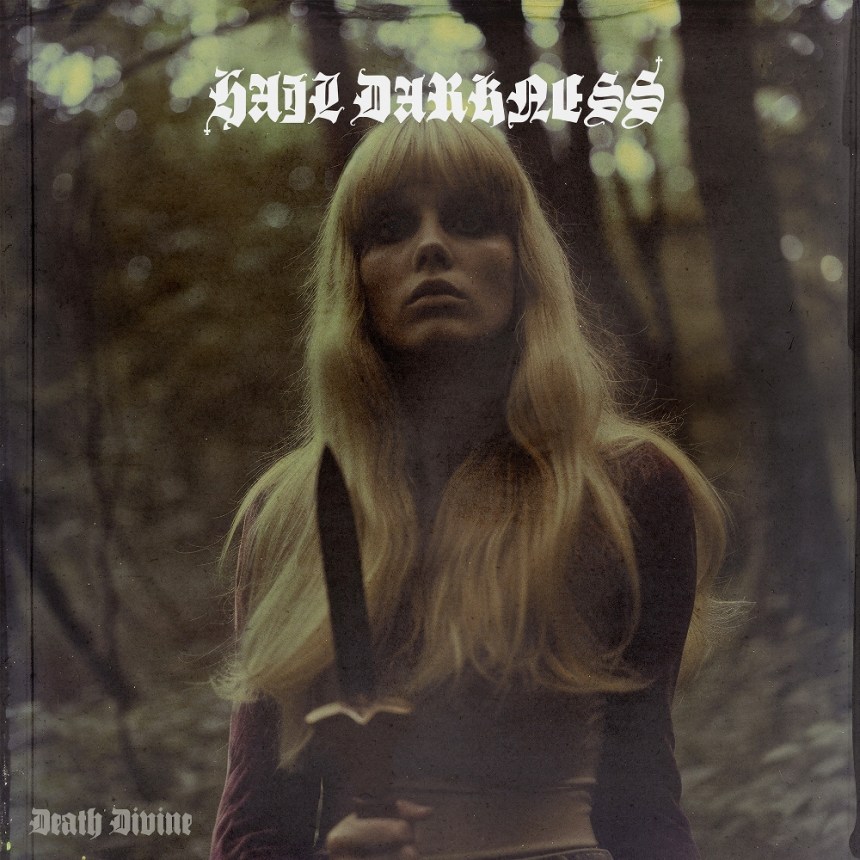

Perdersi tra le brughiere con gli HAIL DARKNESS: Death Divine

Durante le vacanze ho potuto godere di pochissimi, rarefatti ascolti metallari. È stato naturale ritornare a casa e sfasciarmi sistematicamente i timpani con tutto quello che avevo a tiro: qualche vecchio classico, soprattutto death metal svedese, e due o tre nuove uscite più recenti. Fra queste segnalo gli Hail Darkness da Phoenix, Arizona, un terzetto su cui spicca la biondissima Jez Carter.

Nel biennio scorso non hanno fatto altro che pubblicare EP, quasi fossero i King Gizzard & The Lizard Wizard del formato accorciato. Naturalmente questo aspetto è stato loro d’aiuto nel momento in cui hanno deciso di uscire con l’album d’effettivo debutto: i pezzi ce li avevano già, ed è stato sufficiente selezionare i migliori per comporre il miglior puzzle possibile. In sostanza un breve periodo di gavetta avente la sola funzione di assicurare agli Hail Darkness un capitolo d’apertura il più possibile lontano da passi falsi.

Alla lettura dei titoli non ero contentissimo, né pienamente certo di volermi sentire questo Death Divine. Un tempo i Cathedral ci scherzavano sopra e si dilettavano nell’imbastire sontuosi giochi di parole. Gli Hail Darkness optano per un atteggiamento da messa nera in giardino mentre il babbo innaffia le piante con la sistola: Goat of Mendes… Raise the Glass!

Essendomi goduto tutto il black metal dalla seconda/terza ondata in poi, posso dire che quello spirito sono in grado di prenderlo sia sul serio che alla leggera. Non ho pregiudizio. Eppure nel doom metal luciferino – che è il campo da gioco in cui si mettono in mostra gli Hail Darkness – è come se pretendessi quel briciolo di sobrietà in più, e, in casi come questo, mi si drizzano subito le antenne come per indicare l’arrivo di una possibilissima e totale vaccata.

Death Divine è tutt’altro. Un buon album doom metal, con le solite influenze che toccano i Black Sabbath, gli Sleep nella loro accezione meno logorroica, qualche nume tutelare dello stoner rock più psichedelico e pesante e via discorrendo. In particolar modo è Jez Carter a tenere ancorata l’anima del gruppo a radici provenienti dagli anni Sessanta e Settanta, mentre la sezione ritmica picchia duro innalzando il consueto e necessario muro di bassi. With Horns of a Beast addolcisce la ricetta a metà scaletta e riserva alla sezione strumentale un maggiore respiro. Jez Carter varia stile canoro e insiste su metriche mai ripetute o banali. Hail Darkness quasi addormenta i ritmi precedentemente ammirati.

In linea di massima li preferisco tosti, lineari e abbrutiti. Death Divine è un album stratificato con intelligenza e che, come detto in principio, gode di una selezione effettuata con criterio. Manca forse il pezzo che induce all’immediato riascolto; manca quel briciolo di autenticità che in un filone adiacente al concetto di sabbathiano (leggasi Master of Reality) non avrei mai l’arroganza di pretendere. Ad ogni modo un ascolto particolarmente piacevole. Goat the Mendes… Raise the Glass la più valida fra le dieci inserite in scaletta. (Marco Belardi)