La finestra sul porcile: THE STAND

The Stand è uno di quei ricordi d’infanzia di cui prendi tutto il pacchetto, pregi e difetti. Il grossolano taglio televisivo anni Novanta, la colonna sonora southern da due lire, i mullet e il pacchiano che trionfa su tutto. Ma anche la certezza che una miniserie tutt’altro che immacolata ci sarebbe rimasta dentro per sempre. Avendo letto L’Ombra dello Scorpione (il libro da cui è tratta) poco dopo l’uscita della serie del 1994, inizialmente non feci confronti. Oggi che CBS ci rimette mano, i confronti non solo sono obbligatori, ma si fanno addirittura ingenerosi. Vorrei trattenermi, chiudere un occhio per amore, ma certe cose le ho viste davvero e ve ne racconterò il minimo necessario.

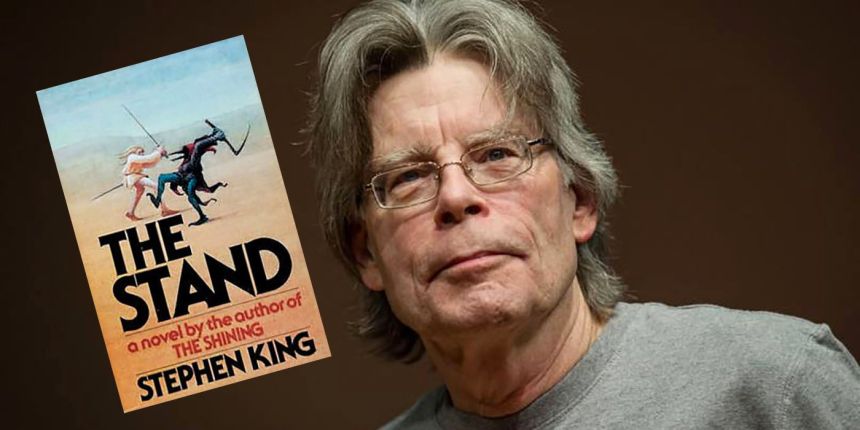

Ho scelto di scriverne fermandomi a una precisa linea temporale, non perché mi sia davvero fermato a quel punto ma perché Stephen King ha rimesso mano al suo gioiello (come già fece un quarto di secolo fa) portando la sceneggiatura in direzione di sottotrame e finali dai tratti inediti. Mi fermerò più o meno al punto in cui la gran parte dei personaggi nodali è stata presentata, cioè circa a un terzo della durata della serie (nove le puntate totali, dalla durata di un’ora ciascuna, contro le quattro da un’ora e mezzo che avevamo già visto).

Innanzitutto The Stand è ambientata ai tempi nostri, quindi i personaggi hanno lo smartphone e puzzano così tanto d’attualità che quasi la confonderesti con il rancido che emana un morto. Ma non solo: è stata presentata in pompa magna nel 2019. Immagina di essere un fan de L’ombra dello scorpione e leggere che ci rimetteranno mano per l’ennesima volta. Prima regola: non ascoltare mai King perché da una parte si è lamentato dello Shining di Kubrick e dall’altra pubblicizza ogni cacata che gli riportano sullo schermo facendo impennare temporaneamente le vendite del corrispettivo librario. L’affidabilità di King che commenta una sua trasposizione rasenta oggi lo zero. È un mio consiglio, poi fate come volete.

Il tempo di arrivare alla fine dell’anno, con te che già pregusti la suddetta serie o ne temi le conseguenze, ed eccone le conseguenze sul mondo reale: la pandemia. Cioè, questi qua hanno annunciato una serie sull’influenza letale (che poi fa da sfondo a tutt’altro piglio piglio narrativo) e questa è scoppiata subito dopo. Effetto: riscrivere subitaneamente parte del plot, e vedere che succede. Ma soprattutto, vedere se interesserà molto di più o troppo meno del previsto.

Secondo, i personaggi sono innaturalmente stravolti nella loro fisionomia e nella caratterizzazione. Ci sono alcuni dettagli non influenti, come il morbo che viene chiamato Captain Trips come sul testo (non mi pare di ricordare che avvenisse nella vecchia serie), una Frannie forse ancor più verosimile se confrontata alla descrizione iniziale, e cose così. Ci sono tante differenze, inutile elencarle tutte. Non ho idea di quanto la traduzione italiana abbia influito a mo’ di scure sul risultato finale: si accenna al termine “assembramenti”, al termine “lockdown”, ma quest’ultimo lo si legge pure su schermo nel flashback su Campion che fugge – con famiglia infetta al seguito – dalla base segreta, portando il morbo fino ad Arnette, Texas. Fino all’immune Stu Redman.

In sostanza sono sicuro, o quasi, che si sia scelto a priori di tagliar corto sulla diffusione del virus per non creare un singolare e fastidioso effetto di deja vu nello spettatore. Di pari passo, però, si ascoltano questi messaggi registrati che invitano a non creare assembramenti e, non appena li ascolti, ti prendono i crampi a due terzi dei muscoli. È dura fin da principio tenere botta, ma il peggio verrà presto.

Cast: c’è Heather Graham, la bionda di Boogie Nights e Austin Powers nonché la Annie di Twin Peaks; c’è Whoopie Goldberg che naturalmente fa Abigail, c’è Alexander Skarsgard che fa Randall Flagg e qui apro una parentesi: il Randall Flagg degli anni Novanta in fin dei conti non era niente di che, era parte del concetto di prendere tutto il pacchetto, pregi e difetti, tanto che che mi sarei affezionato pure al suo personaggio. Alexander Skarsgard è il fratello di Bill, il quale interpretò Pennywise nella riedizione cinematografica firmata Muschietti, ed esce dalla stessa e numerosissima famiglia che già ha regalato al mondo del cinema il padre Stellan. Mi viene da pensare ai Carradine, con le dovute proporzioni. Il Randall Flagg novello segue a breve distanza di tempo quello più autoritario, e meno giocherellone, di Matthew McConaughey, unica cosa funzionante nell’obbrobrioso La Torre Nera di Netflix. Confrontando i tre direi che quello di Skarsgard sta nel mezzo. Nel cast manca probabilmente uno Stu Redman avente la funzione di fulcro carismatico: Gary Sinise fu perfetto in tal senso; Marsden, dal canto suo, è un Mark Ruffalo che fa la faccia da duro e non funziona altrettanto. La ciliegina sulla torta è però offerta da Denise Cross, il personaggio che più di tutti sente, fin da principio, il richiamo di Flagg anziché quello di mamma Abigail nei suoi sogni. Nessuna donna al mondo poté esser scelta con miglior criterio per interpretare Denise Cross, e, infatti, in suo luogo troviamo la ex compagna di Johnny Depp ed Elon Musk, Amber Heard, accusata dal primo di avergli cacato sul letto. Se conoscete un minimo il personaggio di Denise Cross, capirete il perché di tanta perfezione d’abbinamento.

The Stand vive di scene. Bella quella in cui Redman s’incontra col generale e viene aiutato ad uscire dalla struttura. Grottesco il fatto che non si comprenda affatto la funzione della struttura, né i ruoli dei singoli all’interno di essa, tanto che Redman a un certo punto pone la domanda al generale, come se non avesse capito niente dello script, e il generale gli risponde che non l’ha capito neanche lui. Bella la computer grafica nel carrello aereo in uscita da una New York caratterizzata da automobili intasate e abbandonate, da fumi d’incendio e navi in collisioni sulle rive dello Hudson. Bella al punto che nel World War Z di Brad Pitt furono proprio certe sensazioni a mancare. Ma The Stand è stato scritto coi piedi e non lo si può negare, per niente.

Succedono delle cose devastanti, informi. Succede che Larry Underwood, nel 1994 uno dei mille personaggi col raccapricciante mullet, qui afro-americano, suona un concerto segreto nei giorni in cui si scatena Captain Trips e la platea è composta una trentina di persone che starnutiscono a oltranza. Succede che scopri che la traduzione italiana è stata affidata alla Boldrini quando scappano fuori termini come profetessa, e poi succede la cosa più bella di tutte: la seguente.

Nel romanzo di Stephen King, Larry Underwood è un musicista lanciato verso le primissime posizioni di Billboard e conteso da agenti, e case discografiche, nonostante un consistente debito con uno spacciatore che di cognome fa Bustina. Una sera, dopo essersi ricongiunto alla madre, scompare e trascorre una serata a sbronzarsi, pippare cocaina e rimorchiare. Larry si fa una nottata in compagnia di una tizia, e, al mattino, mentre lei gli prepara una disumana colazione a base di aringhe, la scarica in malo modo per precipitarsi nuovamente dalla madre. Si prende una mestolata in testa, dopodiché, la scena culmina con lei che gli grida dalla finestra che pensava fosse un bravo ragazzo, in preda all’isteria, lanciandogli di tutto.

Nella serie televisiva appena uscita, Larry Underwood passa una nottata a trombare la stessa tizia. Al mattino si svegliano, lei ha la faccia piena di catarro verde, lui le dice che deve scappare e che è finita, e lei, che fino a poche ore prima scopava e ora sembra Linda Blair in punto di morte, anziché consultare il medico s’incazza come una bestia perché non le è stato lasciato il numero di cellulare. E gli urla che pensava fosse un bravo ragazzo, mentre l’espettorato se la divora e sgorga da tutti i buchi delle vie respiratorie. Questa scena è stata scritta, revisionata, approvata, pubblicata.

Il problema è che oggi gli sceneggiatori arrancano e si vedono costretti a scrivere filmetti di merda in cinque minuti perché Netflix batte cassa, anziché concedergli il tempo di scrivere il capolavoro dei capolavori in sei mesi, per poi girarlo in otto in scenari naturali cosparsi da mirabolanti pupazzi animatronici ispirati a H.R. Giger. Oggi si fa tutto in fretta e furia, compreso scrivere le storie: naturale che il mondo cinematografico ne risenta. Il problema di The Stand è dunque quello di disporre di una meravigliosa storia già scritta a fine anni Settanta, con King che ne aggiusta dettagli o intere porzioni ogni qualvolta la televisione ci rimette mano: nonostante tutto, il risultato finale è riuscito a interferire con una storia pronta, intricata ma funzionale, portando alla luce situazioni che solo uno sceneggiatore con gli spilli conficcati nelle palle avrebbe potuto concepire. Perché non è possibile scrivere, revisionare, approvare una scena come quella della scopatrice catarrosa a meno che non si abbiano problemi giganteschi, come gli spilli conficcati nelle palle, la casa che va in fiamme, o il poster dell’Inter campione appeso in camera.

Funzionano la costruzione temporale degli eventi, tutt’altro che lineare, la colonna sonora finalmente apprezzabile, e funzionano pochi personaggi. Spazzatura non è all’altezza, mentre Owen Teague, già in It, è una versione quasi slapstick dello Harold di ventisette anni fa. Non funziona nemmeno Tom Cullen, biondo e di poche parole all’epoca, un Bud Spencer smagrito e logorroico oggi. Benino Nick Andros, ma il sunto di tutto questo è un altro: The Stand è una versione diametralmente opposta alla precedente, soltanto che, anziché offrirmi l’opportunità di godere di un altro punto di vista dell’opera kinghiana per antonomasia, mi ha annoiato a morte. Nella terza puntata non succede un cazzo, nella quarta inizi a pensare d’essere in un The Walking Dead influenzale in cui personaggi sopravvissuti “a un qualcosa” interagiscono fra loro, socializzano, scopano, fanno la soap opera survival. Nella sesta si tocca letteralmente il fondo, nell’episodio conclusivo si inizia a scavare. L’episodio conclusivo meriterebbe un articolo a parte ma non intendo né spoilerare, né perderci ulteriore tempo appresso. Concluderò ora. The Stand non funziona perché è pensato con gli stessi criteri con cui si pensano le serie moderne: non offendere le categorie sociali a qualunque costo, non andarci troppo pesante, ammazzare brutalmente qualcuno per non andarci nemmeno troppo leggero, e, in definitiva, regalare un prodottino del cazzo a un pubblico troppo democristiano per essere vero. Auguri. (Marco Belardi)

Da uno che quel campionato lì lo bazzica, temo tu sia stato fin troppo ingenuo. Credo che la scena della tizia catarrosa sia stata cambiata perchè, oggigiorno, la cosa che un producer vuole è “la motivazione del personaggio che vada bene a quelli di Twitter”. Traduco: negli anni Ottanta (ma anche nei Novanta) nessuno avrebbe avuto da dire se Larry si fosse sbattuto la suddetta tizia e poi, pieno come un uovo di cocacola avesse mollato le tende con conseguente vomitata (e ci credo) di insulti da parte di lei. Te li ricordi quei film/libri in cui la linea fra “buoni e cattivi” era sfumata, ambigua e, quindi: vivissima?

Ecco, scordateli almeno per i prossimi venti anni.

Oggi Larry DEVE essere giustificato (e no, la cocacola non vale perchè Larry è un Buono che sta solo avendo una Brutto Momento – il Brutto Momento è la perfetta metafora del nostro Zeitgeist passivo aggressivo) e quindi il suddetto producer, da una parte terrorizzato dalle folle twittarole socialnetwirke (che tutti definiscono buoniste, ma che buoniste non solo, lo scopo è solo quello di rompere il cazzo e far affondare quello che altri, con sudore, hanno creato – questo sono i social, al 90%) dall’altra pressato dai geni del marketing dello IULM (o simili) ossessionati dal “cavalcare l’ultima moda” (che può essere “diciamo no alla droga” fino a “weinstein si mette le dita nel naso” – la cosa in sè non conta, potrebbe anche essere “diciamo heil al nostro amato Fuhrer”, non c’è niente di ideologico in quella robaccia) decide che Larry non farà la figura dello stronzo (che invece King voleva che facesse – The Stand è una sorta di strana parabola sulla redenzione… o mancata tale) solo se: LEI STA MORENDO.

Ed ecco la merda servita…

(Naturalmente, sulla mancanza di tempo, di cura, etc etc, hai perfettamente ragione – e scusate il pippone)

"Mi piace""Mi piace"

Non ne ho visto un minuto, né un fotogramma, ma mi aspettavo di leggere quanto Belardi ha scritto. Nei bigottissimi anni cinquanta i democristiani avrebbero fatto indossare le mutande perfino alle gambe del tavolo, noi stiamo arrivando ad un livello molto peggiore. Purtroppo ci tocca vivere nell’età più stupida della civiltà occidentale, dove tutto deve essere piegato alla visione del mondo di una massa di gente ignorante, portata allegramente a spasso con l’anello al naso, che non sa nulla di nulla ma resta nella ferma convinzione di avere ogni verità in tasca. In una società del genere pensare di proporre qualcosa di minimamente stimolante è impensabile, è il tempo dell’horror etico.

"Mi piace""Mi piace"

Mai vista nemmeno io. Comunque, ogni epoca è “dimmerda”. Cercare qualcosa “da far pensare” nei prodotti di massa è un errore, oggi come ieri. Chissà perchè (e ci sono passato anche io venti anni fa) quando si parla e si scrive di cinema si diventa seri, o citazionisti,o partigiani, o pallosi, o moralisti. Al contrario delle rece sul deathrash speed black doom che sono la forza vera e iconoclasta di Metalskunk

"Mi piace""Mi piace"